東京理科大学 野田キャンパス(千葉県野田市)へ行ってきた。

→ 近代科学資料館

9号館には日本で最初に導入された商用コンピューターであるUNIVAC 120と、プログラム内蔵コンピューターのBendix G-15、富士通の初期のコンピューター FACOM 201が展示されている。また、2019年6月に開設された「なるほど科学体験館」には高校生向けに数学や科学の体験コーナーがあり、その2階にスーパーコンピューター「京」のシステムボードや東芝 T1200などの昔のコンピューターが少しだけ展示されている。

2006年の所蔵品データベースを見ると、かつては日立TR68といったワンボードマイコンや日本の8ビットパソコン御三家、他にも希少なパソコン達が展示されていたようだが、現在は野田カナル展示室の閉鎖を含め展示していないようだ。展示されていればKCGミュージアム並みの公開コレクションになっていただけに、とても残念。

アクセス

東武アーバンパークラインの運河駅を降りて、大学に直通する専用の歩道と利根運河に架かる橋を渡る。右前方に野田キャンパス、左の車道を渡るとなるほど科学体験館がある。

9号館は最も奥の北端にある。受付もセキュリティもない、本当に普通の大学の校舎という感じ。

建物に入ってすぐ左に展示セクションがある。

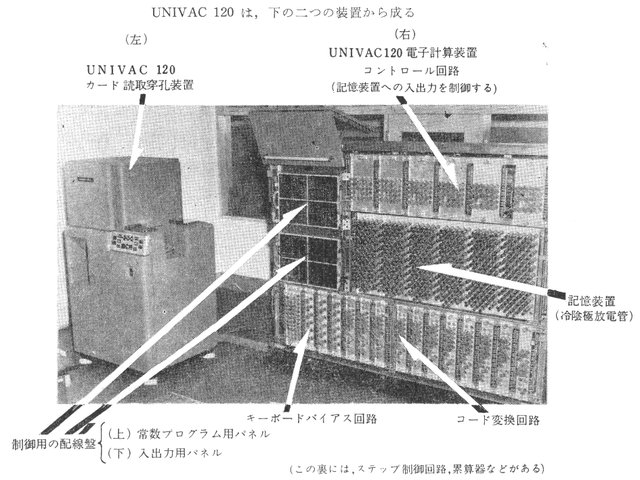

UNIVAC 120

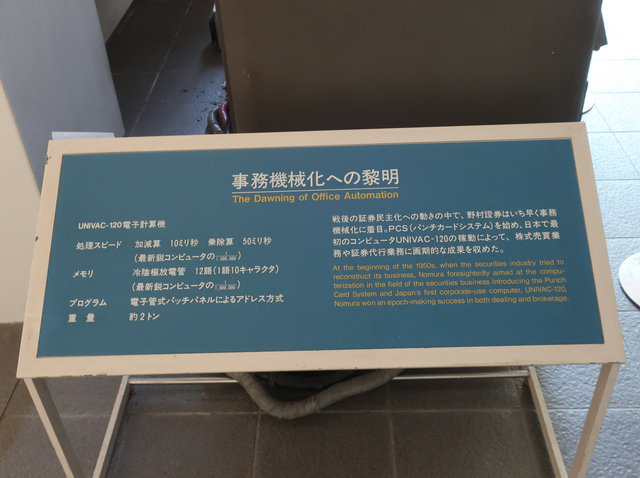

UNIVAC 120はアメリカの事務機メーカー レミントンランド(後のユニシス)が開発した真空管コンピューター。この展示機は野村證券からの寄贈品。

1955年1月に東京証券取引所向けと野村證券向けの2台が船便で同時に輸入されたことから、日本ユニバック(当時)はこの2台ともUNIVACの日本導入第1号機と説明していた。

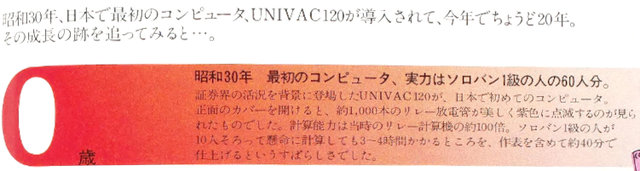

(コンピュートピア1975年9月号より)

当時の証券業界では業務量の増大でコンピューターの導入が急務となっていて、一方で電気やガスなどのインフラ業では料金計算用に、それまで単純計算しかできなかったパンチカードシステム(PCS)を補うシステムとして導入された。

PCSはアメリカではレンタル制で展開したIBMのシェアが圧倒的だったが、日本ではレンタルより買い取り制のレミントンランドの方が好まれた経緯から、日本でのシェアは互角に近かった。しかし、やがてはアメリカでIBMと小人たち(他のメーカー数社)と揶揄されたように、日本でもIBMに日本のメーカー数社が通産省の後ろ盾を得て対抗する構図となった。日本ユニバック時代も金融分野を中心にシェアを保持していたが、富士通や日立に追い抜かれ、1980年代に官公庁から支持を得た日本電気にも追い抜かれた。

コラム:日本で最初に導入された商用コンピューター

1954年、米軍の立川基地に資材管理用として真空管コンピューターIBM 650が導入された。北川宗助や岡田勇など、これに関わった日本人技術者も何人かいる。地理的には日本に位置するが、導入したのは米国政府機関だから、「日本で」に含むかどうか微妙。

少数の文献では、1954年に兄弟機のUNIVAC 60が郵政省東京簡易保険局へ導入されたとしているが、ユニバック側の公式な説明は上記の通り。とにかく日本で最初の商用コンピューターはこの辺りらしい。

当時の日本のコンピューター技術はアメリカに10年遅れていると言われ、国費を投入して開発されていたTACが1959年にようやく実用レベルで完成、富士写真フイルムで社内用に開発されていたFUJICが1956年に完成するという状況だった。富士通が1956年にFACOM 128という商用コンピューターを完成させるが、これはリレーを使用していたため厳密な「電子計算機」ではなく、真空管に比べると計算速度は桁違いに遅かった。日本電気が1957年末にパラメトロンを使用したNEAC-1101を完成させ、翌年頃から他の日本のメーカーも商用コンピューターを次々に出した。

UNIVAC 60 / 120は1957年の価格で2600万円以上したが、これでもUNIVACのラインナップの中では最も小形で安価な機種であり、入出力装置はパンチカードのみに限定されていた。上位機種で中型機のUNIVAC File-Computer (UFC)はタイプライターや磁気テープといった様々な入出力装置に対応し、価格は1億700万円から。大型機のUNIVACⅡは5億6000万円から。File-Computerは1959年に小野田セメントや山一証券へ導入されたようだが、UNIVACⅡが日本で採用例があったかどうかは不明。

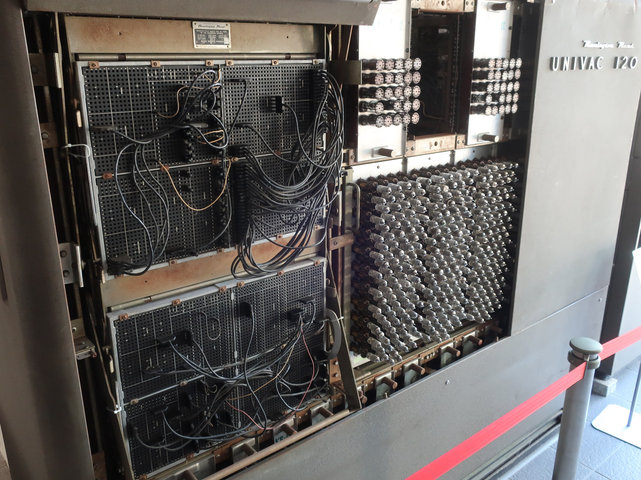

UNIVAC 120は従来のPCSと同様にプラグボードによる配線でプログラムが組まれ、現代のコンピューターのイメージとはかなり異なる。定型的な業務はこれで十分だが、頻繁にプログラムを変更する研究・開発用途には向かないだろう。

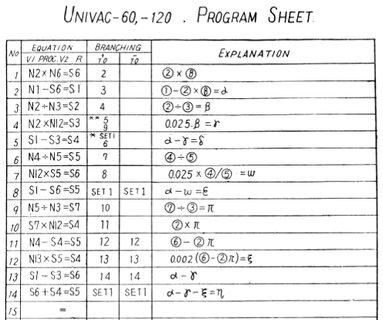

当時使われたプログラムシートを見ると、四則演算に正負符号での条件分岐とジャンプがある。これは確かにコンピューターだ。

(日本アクチュアリー会会報 11巻、1958年)

上の説明書きにあった「約1,000本のリレー放電管が美しく紫色に点滅する」というのはこれのことだろうか。各部説明によれば、記憶装置として使われた冷陰極放電管とある。

(南沢宣郎『オートメーション経営学』、日刊工業新聞社、1958年)

後ろに伸びる数々のケーブル。屋内保管であっても60年経つとさすがに塗装が剥がれてくるみたいだ。

Bendix G-15

1956年にアメリカの航空部品メーカー ベンディックスが開発した真空管コンピューター。価格は1961年時点で2160万円。ベンディックスのコンピューター部門は後にコントロールデータ社(CDC)へ吸収され、1970年代から世界最速スパコンとして有名になったCDC 6600やCrayを開発していく。ここの展示品は東京電子計算サービス(ベンディックスの日本代理店だった伊藤忠商事の子会社)で使用されていたもの。

UNIVAC 120はプラグボードを使用し、ストアード プログラム(プログラム内蔵)コンピューターではなかった。G-15は日本で最初に導入されたストアード プログラム コンピューターで、1957年5月に国鉄の鉄道技術研究所、1958年3月に三菱電機研究所、1959年1月に東京電子計算サービスへ導入された。特に鉄道技術研究所ではG-15D(”D”は微分解析機付きを示す)が重宝されたようで、後継機のG-20も導入されている。しかし、日本での真空管コンピューターの導入台数としては1958年8月頃から日本原子力研究所などに導入されたIBM 650の方が上回った。

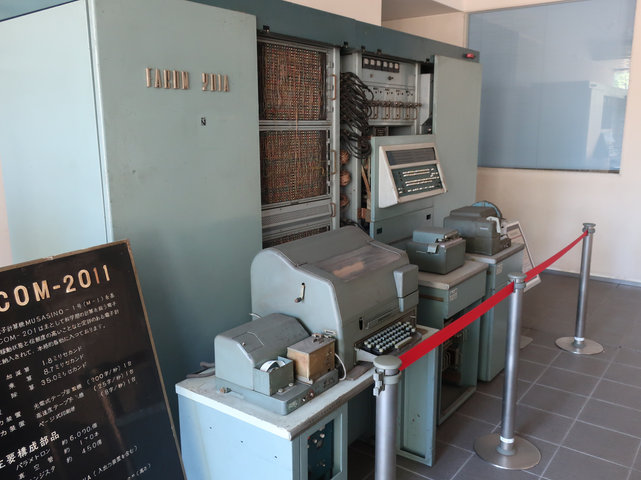

FACOM 201

富士通が1959年に開発したパラメトロン コンピューター。真空管コンピューターは真空管の信頼性や寿命と消費電力(=発熱)の大きさで保守管理に手間が掛かると言われ、特に日本では初期からトランジスタを使ってコンピューターの開発が進められた。しかし、日本の初期のトランジスタは高価で信頼性が低く、その代用としてパラメトロンという素子が考案され、短期間ではあったがコンピューターに使われた。

機械室でおなじみの青緑の色合い。制御部分は同等機種である電電公社のMUSASHINO-1Bと似ている。

制御卓の電源部?電圧調整器のような可変抵抗ツマミが見える。英字は富士通の旧社名「富士通信機製造」より。

操作盤。警報ON/OFFスイッチがあるので、スピーカーはそれ用だと思います。

端から見れば不審者ムーブしながら写真を撮りまくったつもりだったけど、もう少し細部をしっかり見ておけばと後悔。

![Image: 240530 初期の商用コンピューター UNIVAC / Bendix [東京理科大学 野田校舎]](/blog/img/2024/ridai-museum_1.jpg)