神戸、大阪を通る予定があったので博物館へ立ち寄ってきた。

計算科学センター

神戸・三ノ宮からポートアイランド線(モノレール)に乗って、神戸空港の一つ前の計算科学センター駅で下車して徒歩3分。

2006年より日本の国家プロジェクトとして開発されたスーパーコンピューター(かつての『京』、現在は『富岳』)が設置されている施設です。この中にその過去の部品や資料を展示しているセクションがあり、2013年に情報処理学会から分散コンピュータ博物館に指定されています。

ここに展示されている機械は古くても1995年製で、70年以上ある日本のコンピューターの歴史を踏まえると、最近のものに留まりますが、まあ、宣伝的な意味合いが大きいのかも知れません。

「CP-PACS」 PUボード。CP-PACSは1990年代に日立製作所が筑波大学での素粒子研究用に開発した並列コンピューターです。

サブメモリーボードがびっしりで基板の表面が見えない。1枚1万円だとしてもボード全体で128万円以上。当時の日本製サーバー用メモリが1万円なはずもなく…

京より前に日本最速のスーパーコンピューターとして知られた『地球シミュレータ』(地球シミュレータ自体はハードウェアの世代が変わって現存している)。京が日本の国家プロジェクトとして物議を醸して有名なのに対し、こちらはややマイナーなマシンかもしれない。

1台の外観だけ展示されています。昔、本か何かでこれを見たときは、赤い部分は機能的な意味合いがあると思っていたけど、ただのデザインなんだろうか。いずれにしても、なんかおもちゃっぽくて好きじゃないな。

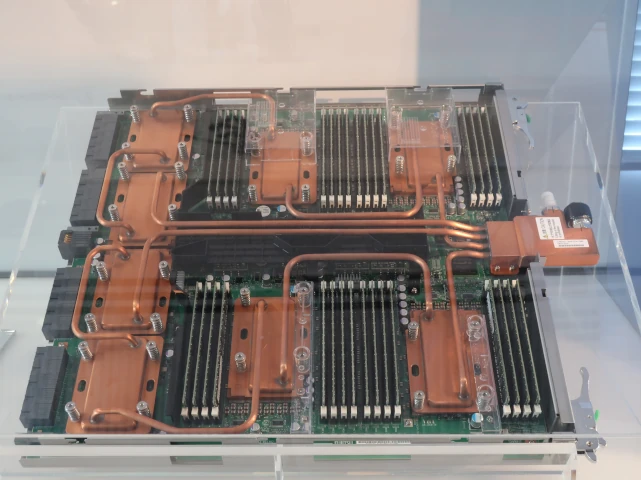

京のシステムボード。

4個のオクタコアCPUと4個のノード間通信用チップ、8×2GBのメモリーが搭載されている。銅パイプはCPUを冷やすための水冷システム。水冷自体は真新しいシステムではなく、既に1970年代からIBMのメインフレーム (IBM 303x) で使われている。

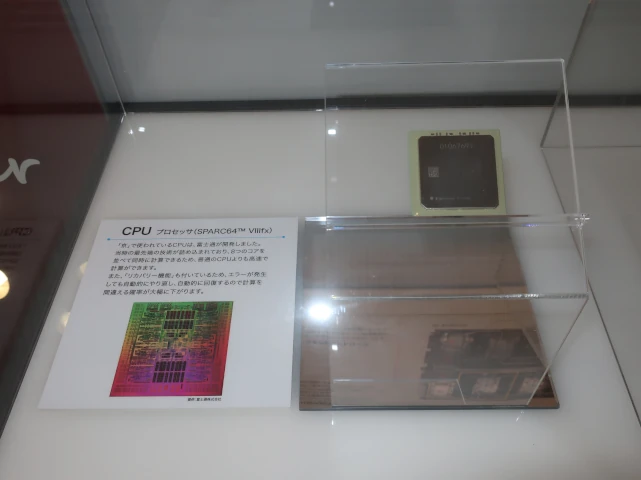

CPU “SPARC64 VIII fx”。

ヒートスプレッダーにはシリーズが分かるような記載はなく、辛うじて富士通製であることがFマークとMB型番から分かるくらいです。残念ながら、富士通は2022年にSPARCプロセッサーやメインフレームの開発から撤退することを決めています。

KCGミュージアムやNTT技術史料館を見た後だと、こちらはマシンの開放展示があるわけでもなく規模も小さく、博物館としての魅力は劣っているかもしれない。研究所における展示の一つと捉えた方がいいでしょう。

隣の建物にある理化学研究所 計算科学研究センターには京の本体や富岳のモックが展示されているようです。ということを私は後から知りましたので、見そびれました。

大阪大学 総合学術博物館

阪急宝塚本線の石橋阪大前駅から徒歩10分。阪大の博物館です。1階に黎明期のコンピューターや物理分野の研究、2階に生物研究、3階に待兼山(阪大近くの山)の自然史研究成果が展示されています。展示コーナーは撮影が禁止されています。

この1階に阪大で1950年代に試作された真空管コンピューターが展示されている。情報処理学会に認定された分散コンピュータ博物館ではないけども、マシン自体は情報処理学会の情報処理技術遺産に認定されている。真空管コンピューターの展示自体が珍しく、日本では他に東京理科大学のUNIVAC 120くらいだろう。(FUJICは現時点で一般公開されていない。)

→ ENIAC型演算装置・阪大真空管計算機-コンピュータ博物館

私は色んな資料でこの形のコンピューターに見慣れてしまっているけど、改めて考えてみると、現代のコンピューターとは色々違いすぎるな。入出力装置は黒澤通信工業(現・富士通アイソテック)製のテレタイプと、ここからも年代を感じる。

この開発背景については黎明期の日本のコンピュータ史に詳しい臼井健治・著『日本のコンピューター開発群像』(日刊工業新聞社、1986年)に書かれている。

結局、この真空管コンピューターは設置場所に空調設備がなく、動作が安定しなかった。研究予算も辛うじて動いた東大TACの6分の1と、恵まれていなかった。実用化前に開発が中止になったことから、正式な名前は付けられなかった。その後、日本電気から阪大へトランジスターコンピューターのNEAC-2203が寄贈され、1963年にはNEAC-2206を導入して計算センターが開設された。

展示と関係ない話だけど、階段にいい具合に年季が入っていて気になった。この建物は1931年(昭和6年)に大阪帝国大学医学部附属病院として竣工した名残で、『大阪大学待兼山修学館』として登録有形文化財になっているようです。

シンプルながらもステンドグラスがしゃれていてイイ👍最近思ったけど、古い近代建築を探訪してみるのもいいかもな。