角川武蔵野ミュージアム(埼玉県所沢市)で開催されている『電脳秘宝館・マイコン展』を見てきました。角川ミュージアムという場所柄とマイコン博物館の全面協力ということから、このコンピューター展はホビー色が強いかと予想していましたが、思ったより硬派で手堅い展示でした。

2025年07月19日から2026年4月6日までと、長期間開催されています。

私にとってこのミュージアムはおろか、埼玉に来るのも初めてです。最寄り駅はJR武蔵野線 東所沢駅。名前に「武蔵野」と付いていても、昨年訪れたNTT技術史料館がある東京都武蔵野市とは雰囲気が全然違って、郊外の町らしいのどかな場所です。

駅からミュージアムまで徒歩だと、近からず遠からずの絶妙な距離です。真夏のジメジメした暑さを感じながら、公園の中を突っ切っていきます。

建物はグレーの色調で主張は控えめだけど、1枚1枚柄が異なる石タイルをモザイクで組み合わせた壁は、唯一無二の芸術的センスを醸し出しています。

中は老若男女(カップルや夫婦、女性が多め)で長蛇の列ができていました。3階のパンダコパンダ展がお目当てのようです。ジブリ絡みの展示イベント、色んな所でやっていて本当に多いな。今回の私の目当ては4階にあるので、ネットでKCMスタンダードチケットを買い、列を脇目にエレベーターに乗ります。4階ブックストリートの奥、荒俣ワンダー秘宝館という通路のように細長いスペースに展示されています。

入口のガラスケースに展示されている Minivac 6010。個人向けコンピューターの始祖と言われるボードコンピューターの中でも最初期のものです。私はMinivacの名前を見た瞬間に心が躍りましたが、これはコンピューターオタクの中でもあまり知られていないマシンだと思います。

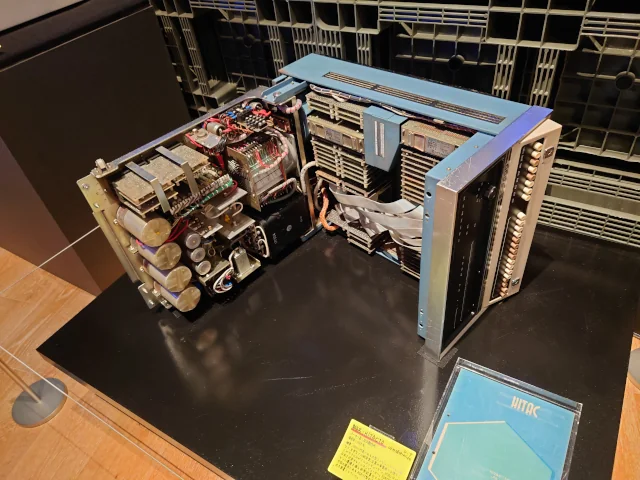

日本のミニコンピューター、武藤工業 S-7000(日立 HITAC 10のOEM)が開腹している。HITAC 10は電通大にも展示されています。

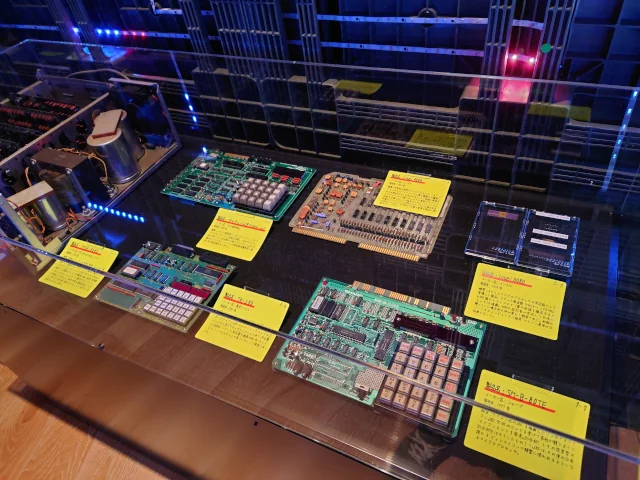

1980年前後のワンボードマイコンたち。マイティ・レオ、TK-Z80、SM-B-80TE。どれも聞いたことがない機種だったので新鮮でした。

1970年代末に電卓メーカーからパソコンメーカーに転身したCommodoreのPET 2001。この四角いキー配置よ。

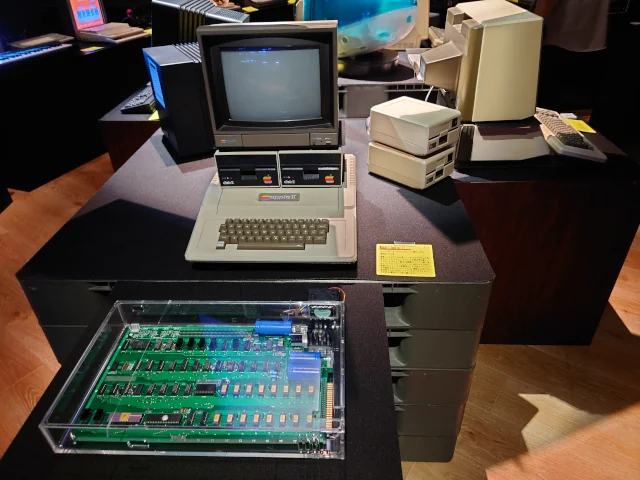

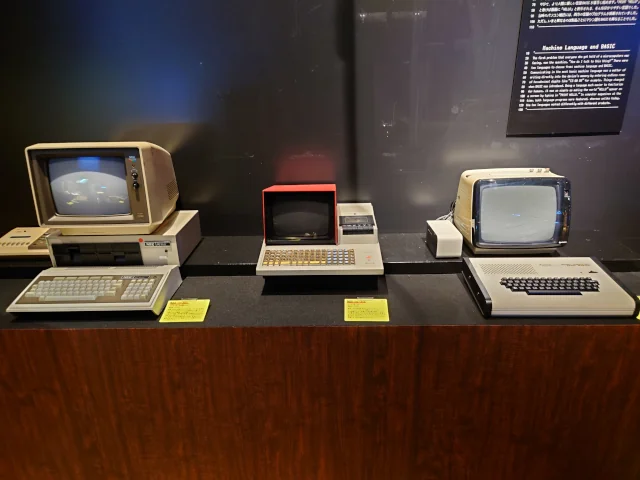

世界の8ビットパソコン御三家 (trinity) はアップル製品だけ別区画のため横に並んではいないものの、一応揃っています。PET 2001とTRS-80はキーボードにカナ表記があり、日本仕様になっているところに注目。

Apple IのレプリカとApple II。

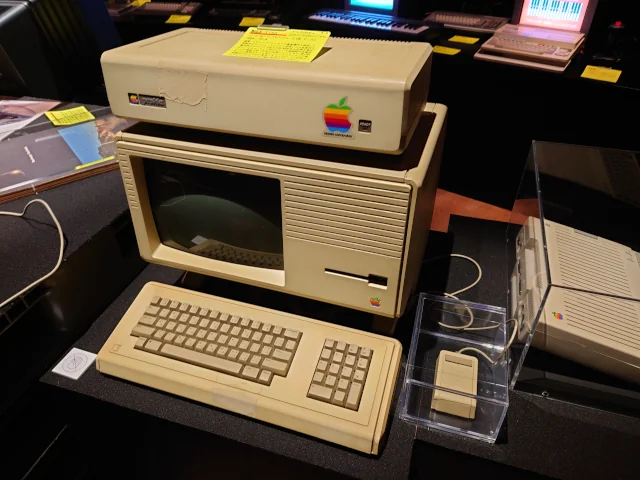

Apple Lisa。キーボードにカナ表記あり。

舶来のパソコンはこの他に、IMSAI 8080、IBM PC 5150、Compaq Portableなどが展示されています。

日本の8ビットパソコン御三家、日立 ベーシックマスター、シャープ MZ-80K、NEC PC-8001。日立もシャープもずいぶん前にパソコン市場から撤退して、今では作っていたことを知らない人の方が多そう。

本展示の中で一番「なんじゃこりゃ!?」なマシン。ラテカピュータ PC-2000。1979年にシャープから発売されたラジオ、テレビ、カセットレコーダー、コンピューターの合体製品。

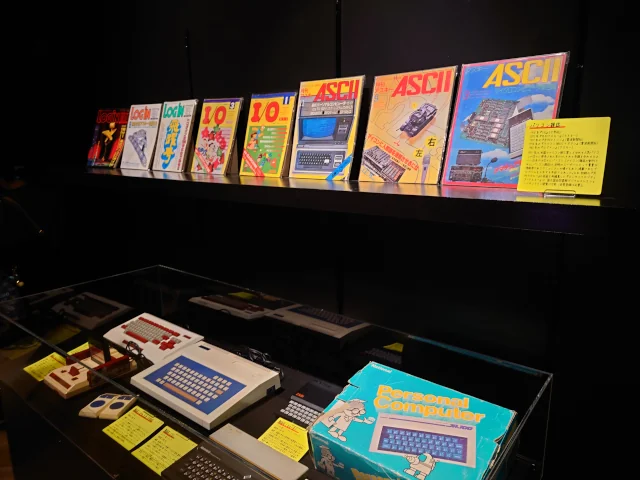

ホビーパソコンたち、松下 JR-100、Sinclair ZX81、ソード M5、トミー ぴゅう太。この他にPC-8801mkIIMR、FM-8、X1、X68000 ACEが展示されています。

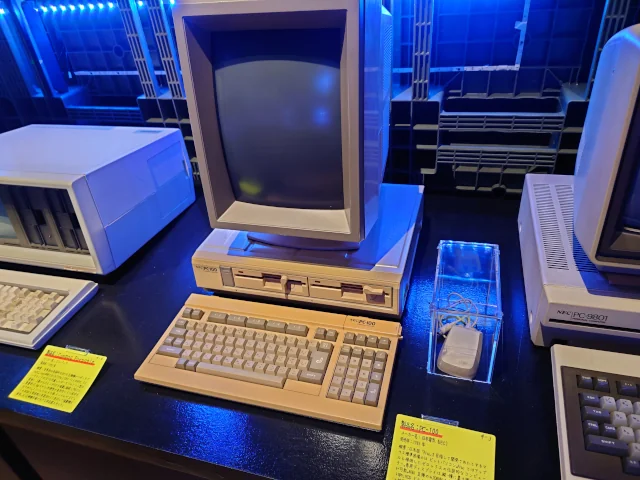

シックな色合いに反して縦置きCRTが強烈な違和感を放つPC-100。

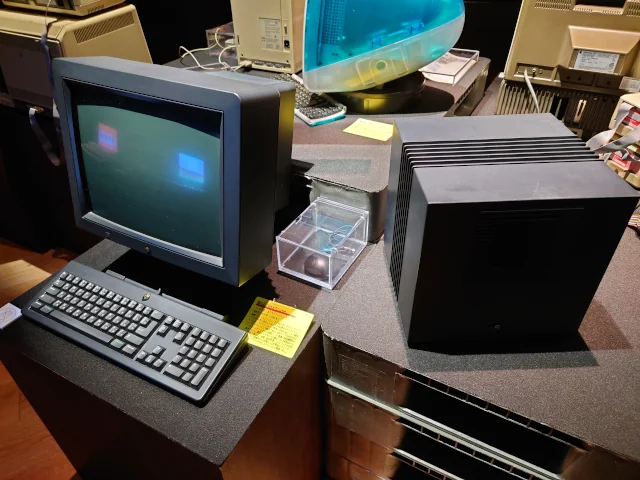

NEXTCube(日本版)。後ろにチラッと写り込んでいるスケルトンMacが、おそらく本展示の中で最新のマシンです。

ヤマハのMSXパソコン、YIS503とキーボード YK01。本展示内で数少ない実動展示です。

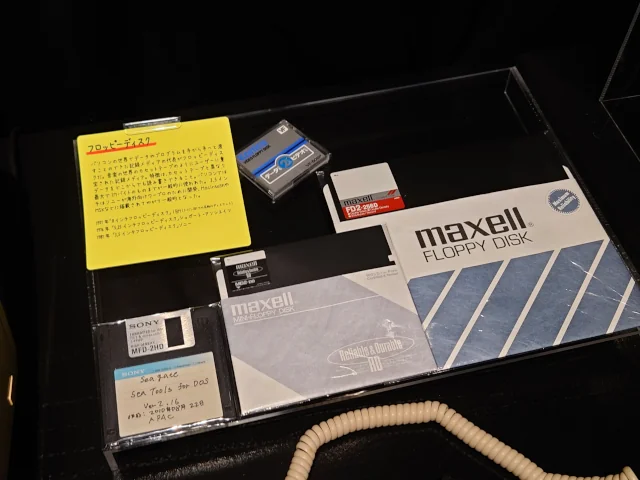

代表的なサイズのフロッピーディスク。

あれ?なぜか3.5インチフロッピーだけラベルが記入されている。10年くらい前までPC診断士御用達だったDOS版SeaToolsじゃないですか。おそらくディスクも10年くらい前に生産終了したソニー製の末期のものです。

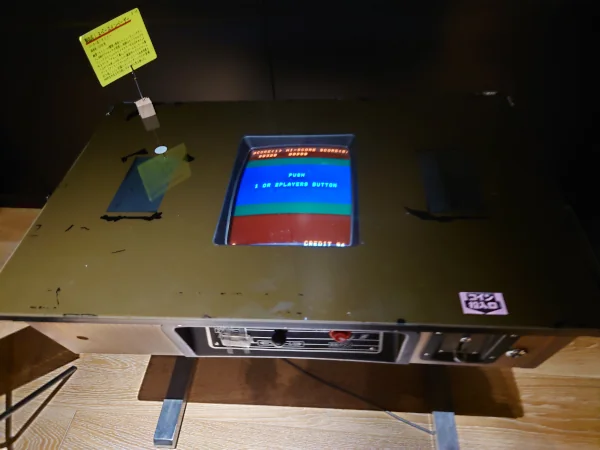

テーブル筐体のスペースインベーダー。本展示内でもう一つの実動展示であり、唯一の体験展示です。無料で一人1ゲームプレイできます。

モノクロモニターにカラーフィルムが貼られ、キャラクターに色がついているように見えます。BGMはありませんが、効果音だけでインベーダーゲームだと分かります。この体験展示はイベントの説明書きには記載されていないので、今後の展示替えで撤去されるかもしれません。遊ぶなら今のうちです。

この展示イベントはソフトウェアや実動展示(あるいは実動当時の写真や映像資料)が少なく、特にテレタイプやワンボードマイコンといったオーパーツは前提知識がない人にとっては古い機械がゴロゴロ並んでいるという程度の認識かもしれません。京都コンピュータ学院の展示スタッフも、ハードはあるんだけど、それが当時どのように使われたかが分かる資料が少ないと語っていました。展示の質をもっと上げるなら、そこが課題かと思います。

コンピューターマニアの私からすれば、質の高いコレクションと整えられたディスプレイやパネル解説でパソコン史の黎明期をしっかり追っていて、素晴らしい展示でした!