→ Is the interest in retro PC hardware decreasing? \ VOGONS

約1ヶ月半前に投稿されたこのポストには、今も色んな観点で議論が続いているけども、私が共感したのは主に次の意見(要旨のみ)。

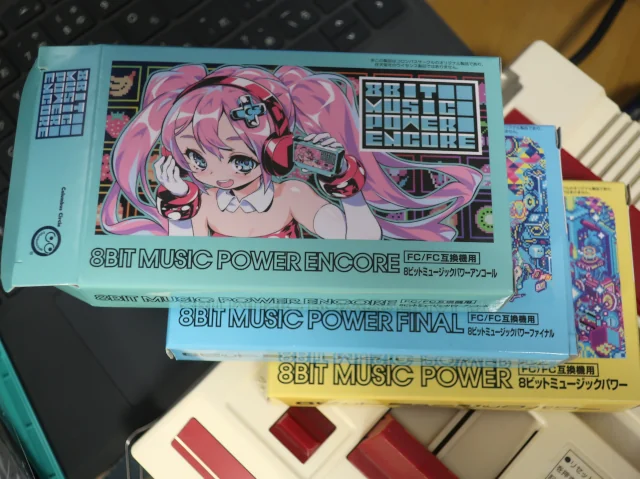

- (Windows PCの場合)10年、20年前のハードウェアを入手するより現行のハードウェアの方が、移植やリメイク、エミュレーター上でのプレイを含め、圧倒的なゲーム体験を得られる。(←ただ、PC/AT互換機以外のホームコンピューターには付加価値がある。)

- 私たちは年を取るにつれて物事の優先順位が変わる。(←興味を失う人、都合で引退する人もいれば、逆に再燃する人も、様々いる。)

- 古いハードウェアは年々故障し、入手性は低下している。一方、レトロゲームへの関心は10数年前に比べると爆発的に高まり、これに関連する中古品の価格は高騰した。しかし、(元々をよく知る)私たちからすれば、そのようなハードウェアを入手することに高い金を出すくらいなら、他のことに費やすだろう。

上のポストの中にこの意見があったかどうか分からないけど、私は世代の影響も大きいと思う。

その当時に自らハードウェアを入手してリアルタイムで文化を享受していた世代。これを「親世代」とする。それをリアルタイムで知っていて憧れはあったけど、経済的事情などでその当時は自ら入手できなかった世代。これを「子世代」とする。

親世代は興味の薄れや家庭事情(引越や結婚)でハードウェアを売りに出す。だいたい発売後10~15年辺りで一番価値が低くなる。これを見つけた子世代が懐かしがって買う。しばらくは、親世代でも買い戻す人がいるかもしれない。ニッチ市場としては成立する。1980年代のレトロPCが2000年代から2010年代にかけて流行したのは、これに加えてネットやSNSによって情報網が発達したことも影響したと考えられる。だが、この後の孫世代にはどう続くだろう。

最近、古いPCゲームに興味を持った中高生がそれをプレイするために、当時のPCの使い方を頑張って習得したというニュースがあった。市場規模は縮小していくとしても、そういう熱い心を持ったマニアはいつの時代まで下っても出現し続けるかもしれない。

![Image: 241102 スーパーマリオブラザーズ (FC) [2] 8-4の水中面が最大の難所](/blog/img/2024/mario-bros-8-4_1.webp)

![Image: 241101 MINT chilling with new look and cute face movement [VTuber]](/blog/img/2024/yt_241031_0.webp)