ビジネスデイの日中も混雑は感じられず、100M回線のダウン、アップともに計測90M超で良好。同条件で計測したドコモ光の7Mは本当にひどかった。

利用環境

前回と同じ。

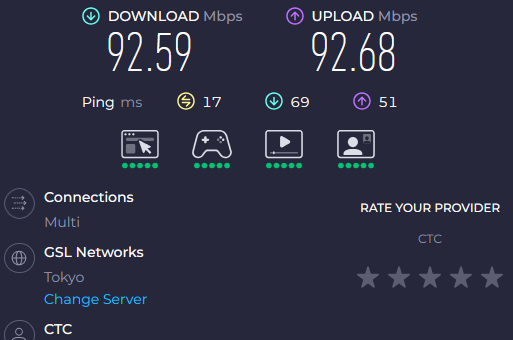

速度測定結果

- テスト方法: Ookla SPEEDTEST https://www.speedtest.net

- 日時: 2025/08/29 11:18

- PING: 17 ms, 69 ms, 51 ms

- ダウンロード速度: 92.59 Mbps

- アップロード速度: 92.68 Mbps

![Image: 250823 NHK放送博物館 [東京]](/blog/img/2025/tokyo-nhk_1.webp)

ビジネスデイの日中も混雑は感じられず、100M回線のダウン、アップともに計測90M超で良好。同条件で計測したドコモ光の7Mは本当にひどかった。

前回と同じ。

回線速度測定サイトでアップロード速度の測定に失敗するので、原因を調べてみた結果、レンタルのルーター HUMAX HNW100 の設定でWAN-LANのフィルターに引っかかっていることが判明した。

具体的には、TCP/UDPのポート12345, 27374, 31785, 31789, 31791が既定の設定でブロックされている。これらは幾つかのトロイの木馬が通信に使用するポートとしてポピュラーらしい。フィルターを設定した方が良いに越したことはないが、あくまで予防的な措置なので、自分のLANはトロイの木馬に感染していないと信用できるなら、一時的に外しても問題ないだろう。この他に数字3桁や4桁のポートにもルールが設定されているが、これらはセキュリティにより密接に関わるので残しておいた方が良い。

今日は背中が痛くて日中はのたうち回っていました。肩甲骨からこぶし1個下の脇がじんじんと痛くて、寝違えただけだと思って湿布を貼ったけど昼までに回復せず。食欲はイマイチだったけど昼食は何とか食べて、鎮痛剤を飲んで夕方まで寝てた。今は完全とまでいかないにしても、だいぶ回復した。

この前引き上げたSandyBridge機のマザーボード(ASUS P8Z68-M)だけ取り出して、今のXP機のマザーボード(ASUS P8P67)と入れ替えた。もともとP8P67は色々不具合があるからということで、タダで譲ってもらったものだ。分かる限りで次の不具合があった。

これで虫の息と思いきや、10年くらい新たな不具合なしに使えていた。今回はMicroATXのケースに移行するためにこれを入れ替える。

入れ替えて最初に電源を入れたときはビープ音すら鳴らなくて焦ったけど、どうやら、一番右の青いメモリースロットを使うと調子が悪いようだった。2枚のメモリーを黒いスロットに挿して、何事もなかったように正常に起動できた。

Windowsライセンス認証の再アクティベーションが必要かと思ったけど、再アクティベーションは要求されなかった。今、再アクティベーションしようとするとどうなるのか試したかったけど残念。マザーボード以外のパーツは引き継いでいるから、許容範囲に収まったらしい。再アクティベーションが必要かどうかは、デバイスの種類によって重みが決まっていて、XPの場合、LANカードを変えたら一発アウトのはず。

側面がガラスのケースを使っているにもかかわらず、マザーボードが電源ランプ以外真っ暗なのは寂しいので、LED付きのケースファン (Amazon.co.jp) を付けることにした。世間的にはRGBをコントロールできるタイプが人気あるが、こちらは白色LED固定のタイプ。3個セットなんだけど、3個も要らないんだけどな。こういう日本の代理店が扱わない商品を気軽に即納で買えるようになったのはAmazon様々だ(必ずしも良いことばかりでないが)。ついでに、USB 2.0のピンヘッダーにUSB 3.0のケーブルを挿す変換アダプターを買った。こちらはPCアクセサリーでお馴染みのAINEX。

PWMに対応する4ピンのFANコネクターに挿す必要があることに注意。ケース全体を照らすには光量が不足しているけど、とりあえず、CPUファンの回転が何とか視認できるくらいにはなった。

最近、PCやゲームを触る時間よりも、家のインテリアをどう改善しようとネットで商品を見ながら悩む時間の方が長い。変わらず安定した環境に身を置くというのも悪くはないんだけど、私は少なくとも現時点では、何かが変わることで清々しい快感を得られることに期待している。それでQOLが向上するなら一石二鳥ね。

古いPCパーツを新しいケースに移行する予定なんだけど、その新しいケースには5インチベイがなくて、内蔵DVDドライブやファンコントローラーの移行は諦めることにした。旧来の5インチベイはこれで見納めだ(まだFLP01Wの中にあるけど)。これはこれでタワーPCの醍醐味の一つで、見た目も格好良かったんだけど、デスクサイドに置いている今では、あまり正面は見ないしなあ。

![Image: 250815 みかるギターデビュー [NIJI]](/blog/img/2025/yt_250815_1.webp)

→ (1) 【初配信】これはごきげんなカタツムリ。🐌【にじさんじ / 蝸堂みかる】 - YouTube

最近のVTAの配信はそんなに見ていなかったんだけど、みかるの配信はほとんど見ていたので気になっています。今回、VTAのアーカイブは6月中旬頃まで見れたので、それから進路の意思決定を含む準備期間が約2か月とみると、結構スムーズなデビューだな。でも、見た目の印象がデビュー前と全然違くて、最初は同一人物か疑うレベルでビックリした。フタを開けてみれば、ダウナーな所から全然記憶通りで変わっていなかった。

デビューからギター弾き語りを披露とは恐れ入った。いいね!なんか個人的に思ったのは、ギター演奏とライバーカラーの黄色が2年前に卒業したXiaとオーバーラップして、特別に感慨深いものがあった。確かに前にギターを披露したいと話していた気がするけど、ギター弾けるからという理由で私は見ていたわけではないし、デビュー配信で聴けるとも思っていなかった。因縁じみたものを感じた。まあ何であれ、今後の活躍に期待してる。

![Image: 250813 パズル『コロぱた』(2009年) [3]見た目にそぐわずムズげー](/blog/img/2025/colopata_250813_0.webp)

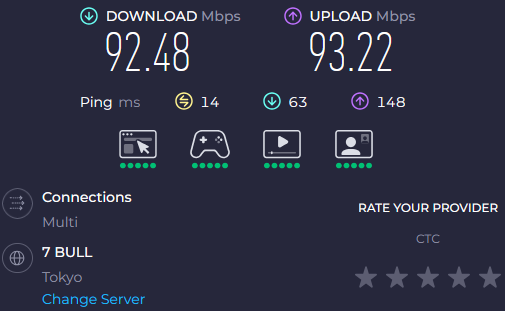

このアイデア自体は前々から考えたことあったけど、現代のCPUってヒートスプレッダーの金属の重さがあってずっしり来るから、キーチェーンとしてぶら下げるには向いていないと思ってた。案の定、ひもが切れてCPUを紛失したというレビューがあるな。

ヒートスプレッダーが付いていないSempronやTurion 64なら軽いけど、この名前を知っているのは相当なCPUマニアのおじさんだけだ。ただ、このCPUチェーンだと表はむき出しみたいだから、コアがカバーされないのは怖い。

![Image: 250810 Z世代によるPS2開封の儀 [Niji]](/blog/img/2025/yt_250810_1.webp)

→ 【雑談】PS2届いた!開封しながら雑談しよ~!【にじさんじ/珠乃井ナナ】 - YouTube

サロメがムジュラの仮面(Switch版)、石神と栞葉がバイオハザード(リマスター版)、桃音が『蚊』(PS2)と、なんかレトロゲームの勢いは衰えないなぁと思いつつ、私もそのプレイを見るのがクセになっていますが、それにしても、箱買いPS2の初見開封の反応を今日に見られるとはよ。コネクターを見る反応から新鮮だった。確かに、PS4以降のゲーム機はHDMIとUSBだけで繋がるから、それ以外は見慣れないか。

私はリアルタイムでPS2を持っていなかったことと、昨年もPS2を起動したことがあるから、懐かしいという感じはしなかったけど、起動音でワクワクするのは分かる。まあでも、PS2はともかく、そろそろPS3やPSP、PS4もゲーム機としてはご老体というべき年数がたとうとしているから、現所有者としては、しばらく使わないうちに起動しなくなっているかもしれないという不安がある。しかし、SwitchやPCでさえ未プレイ本数が貯まってきているのに、過去のコンソールまで手広くカバーするのは難しい。だから、他人の実機プレイをこうして見られることはラッキーだ。

ちょっと実家で親孝行していました。Windows 10のサポート終了が迫っているということで、実家でつい最近まで現役だったSandyBridge機を引き上げてきた。2012年にWindows 8 DSP版を入れてからWindows 10にアップグレードして使ってきたので、13年は経っている。Z68という2桁番号チップセットがひと昔前という感じさせる。中身は全く掃除していなかっただろうから、CPUクーラーのフィンにほこりが詰まってしまっている。冷却効率は半分以下に下がっているだろうが、CPUが遅いCeleronだから今まで大した問題に至らずに済んだのかもしれない。

新しいPCを選ぶためにネットを調べていたんだけども、今は普通のメーカー製PCでもSSDが標準装備なんだな。Windows 10世代は自作やゲーミング以外ではHDDが標準になっているものはまだ少なくなかったから、ようやくトレンドに追いついたんだなと思った。

このPCはSamsung SSD 840シリーズ 120GBで使用していた。Linux機としては運用可能だろうが、CPUの性能が今となっては低いので、通常使いには厳しいか。PCI-Exのグラボを載せられることを考えると、Windows XP機にちょうどいい。今のXP機がフルATXなので、MicroATXに変える良い機会にもなる。