ネプテューヌシリーズ15周年の特設サイトで見かけたネプテューヌ検定を受けてみた。

→ ネプテューヌ15周年サイト

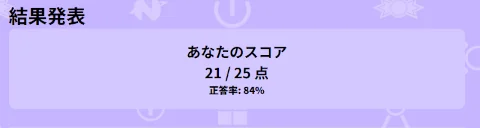

結果は…

スコアの目安がないから相対的に良いのか悪いのか分からないけど、私にしては意外に覚えていたな。間違えた問題は9, 13, 15, 25。四女神オンラインまでは既プレイだからほとんどの問題が履修済みの範囲だったけど、台詞までは覚えていなかったな。問題6, 10, 19は自信なかったけど、なんか当たってしまった。初代のキャラシナリオの話(しかもこれ、特定条件で挑める一騎打ち勝利後の追加シナリオか?)なんて覚えてられるかー!

いま最新のナンバリングタイトルって何だろう。そもそも、ナンバリングという概念を久々に気にしたな。コンシューマゲームって買い取りに出すと意外と良い値段になることがあるので、私はPSのゲームは半分以上売り払って手元に残っていないのだけど、ネプテューヌのナンバリングタイトルはまだ残してある。mkIIはPS VitaリメイクのRe;Birth 2を持っていたけど、今は見つからないので売ってしまったか。

自分のプレイ動画を見返して改めて思った。このシリーズの世界観は唯一無二だなと。進化しすぎたJ-RPGだと。このゲームの模倣が出ているなら逆に知りたい。あと、ゲーム後半のクエスト受注やら見聞者派遣やらの自分の操作が恐ろしく洗練されているのに笑った。そこまでのめり込む要素あったか?あったんだろうな。最近、GameMakerを買ったので、時間があればプレイしたいと思っています。

![Image: 251015 Microsoft Flight Simulator [2]世界では一般的でない屋上ヘリポート](/blog/img/2025/msfs-251015_4.webp)

![Image: 251012 Euro Truck Simulator 2 [1]イベリア半島とイタリア半島を一周した](/blog/img/2025/ets2_251012_1.webp)

![Image: 251007 Microsoft Flight Simulator [1]チュートリアルからやる](/blog/img/2025/msfs-251007_4.webp)

![Image: 251001 ネプテューヌGMRE [2]ブラックシスター戦](/blog/img/2025/nepgmre_250930_0.webp)

![Image: 251001 ハイランダー アロナ [BlueArchive]](/blog/img/2025/bluaca_251001_1.webp)

![Image: 250923 ネプテューヌGMRE [1]ピ○ンとプ○イディアとジャ○ー?](/blog/img/2025/nepgmre_250923_0.webp)